Im Libertarismus wird der Staat oft kritisch betrachtet. Während viele ihn als notwendig für Ordnung und Sicherheit ansehen, stellen libertäre Denker diese Annahme infrage: Schafft der Staat wirklich Wohlstand und Gerechtigkeit – oder behindert er sie? Ist er der Hüter der Freiheit – oder ihr größter Feind?

In diesem Artikel untersuchen wir, warum Libertarismus den Staat skeptisch betrachtet, analysieren Beispiele für staatliches Versagen und diskutieren, wie eine Gesellschaft ohne zentralen Staat funktionieren könnte. Außerdem klären wir den Unterschied zwischen einem Minimalstaat und völliger Anarchie.

Warum Libertarismus den Staat kritisch betrachtet

Der Libertarismus sieht den Staat als eine Institution, die durch Zwang agiert. Alles, was der Staat tut, wird durch Steuern finanziert, die den Menschen unfreiwillig genommen werden. Das widerspricht dem Prinzip der Freiwilligkeit, das im Libertarismus zentral ist.

Murray Rothbard beschreibt es so:

„Der Staat ist die Organisation des legalisierten Zwangs und der Gewalt. Er lebt von Diebstahl, also von Steuern.“

Libertäre Kritik am Staat basiert auf folgenden Punkten:

- Zwang statt Freiwilligkeit: Der Staat operiert durch Gesetze und Gewalt, nicht durch freiwillige Kooperation.

- Machtkonzentration: Zentralisierte Macht ist anfällig für Korruption und Missbrauch.

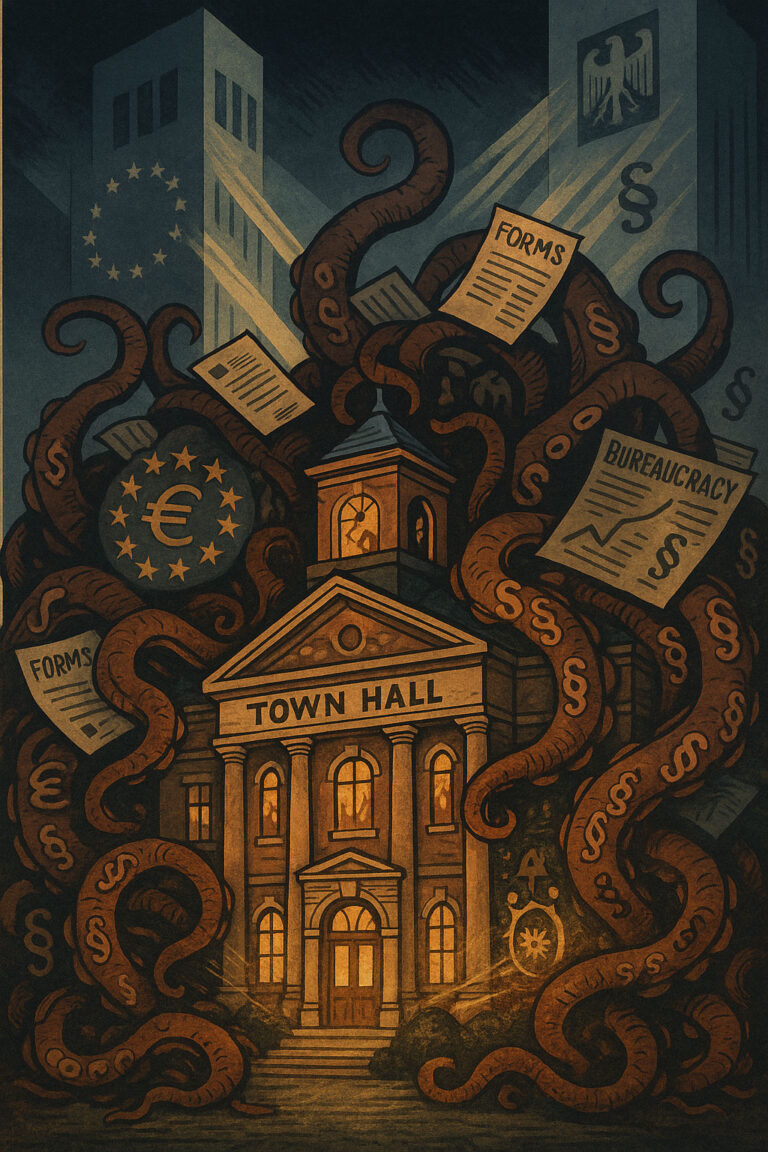

- Ineffizienz: Staaten sind häufig träge, bürokratisch und unflexibel – und damit weniger effektiv als dezentrale Lösungen.

Beispiele für staatliches Versagen

1. Bürokratie:

Bürokratische Strukturen wachsen oft unabhängig von ihrem Nutzen. Sie verschlingen Ressourcen, die effizienter eingesetzt werden könnten.

2. Subventionen:

Staatliche Subventionen verzerren den Markt und fördern oft ineffiziente oder schädliche Industrien, während sie Innovation behindern.

3. Überregulierung:

Übermäßige Vorschriften erschweren es kleinen Unternehmen, zu wachsen, und bevorzugen große Konzerne, die die Mittel haben, sich an die Regeln anzupassen.

Beispiele aus der Praxis:

- Landwirtschaftssubventionen, die Monokulturen fördern und kleine Betriebe benachteiligen.

- Bankensektor-Rettungen, die systemisches Risiko belohnen und den Wettbewerb behindern.

Wie eine Gesellschaft ohne zentralen Staat funktionieren könnte

Libertarismus argumentiert, dass viele Aufgaben, die der Staat übernimmt, durch freiwillige Kooperation und dezentrale Strukturen besser gelöst werden könnten:

1. Recht und Sicherheit:

- Private Schiedsgerichte könnten Konflikte regeln, ohne staatlichen Zwang.

- Sicherheitsdienste könnten von Gemeinschaften organisiert werden.

2. Infrastruktur

- Straßen und öffentliche Einrichtungen könnten durch lokale Gemeinschaften oder Unternehmen finanziert und betrieben werden, ähnlich wie private Netzwerke in der Telekommunikation.

3. Soziales:

- Wohltätigkeit und gegenseitige Hilfe könnten durch freiwillige Beiträge und lokale Initiativen organisiert werden – ohne den ineffizienten Umweg über Steuern.

David Friedman beschreibt diese Vision in seinem Buch The Machinery of Freedom:

„Eine freie Gesellschaft basiert auf freiwilligen Vereinbarungen, nicht auf staatlichem Zwang.“

Minimalstaat vs. Anarchie

Die Meinungen im Libertarismus reichen von einem Minimalstaat bis zur völligen Ablehnung staatlicher Strukturen:

1. Minimalstaat:

- Ein Minimalstaat beschränkt sich auf den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Alles andere wird dem Markt und der Freiwilligkeit überlassen.

- Dieses Modell wird oft mit Denkern wie Friedrich Hayek assoziiert.

2. Anarchokapitalismus:

- Der radikalere Ansatz fordert die Abschaffung aller staatlichen Strukturen zugunsten eines Systems völliger Freiwilligkeit.

- Murray Rothbard und David Friedman sind prominente Vertreter dieser Position.

Beide Modelle teilen das Ziel, Zwang zu minimieren und Freiwilligkeit zu maximieren – sie unterscheiden sich nur in ihrer Auffassung über die Notwendigkeit eines „letzten Schiedsrichters“.

Fazit: Freiheit durch Dezentralisierung

Der Libertarismus stellt den Staat infrage, weil er glaubt, dass Freiheit und Wohlstand durch Freiwilligkeit und Dezentralisierung besser erreicht werden können. Das bedeutet nicht Chaos oder Unsicherheit – sondern eine Welt, in der Macht auf viele Schultern verteilt ist.

Die Frage lautet: Wie viel Staat braucht eine freie Gesellschaft wirklich?

Teile diesen Artikel mit Freunden, die bereit sind, neu über den Staat nachzudenken – und über die Alternativen, die Freiheit wirklich möglich machen.